लेखक- ऐश्वर्या राज

फ़िल्म के पहले दृश्य में एक महिला सड़क पर नंगे पैर तेज़ कदमों से चल रही है, पीछे-पीछे एक छोटा लड़का अपनी खुद की बनाई खिलौना गाड़ी घुड़काता हुआ चल रहा है। सड़क के किनारे उसे एक पन्ना मिलता है। वह रुकर उसे उठाता और पढ़ने लग जाता है। "अरे पिस्तुल्या जल्दी करो" औरत आवाज़ लगाती है। पिस्तुल्या पन्ने को गाड़ी में खोंस लेता है जहां पहले से कुछ और कागज़ के पन्ने टँगे हैं। वह औरत के पीछे दौड़ता है।

'पिस्तुल्या' नाम की 15 मिनट 11 सेकेंड की यह फ़िल्म यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसे बनाया है नागराज पोपटराव मंजुले ने। फ़िल्म को 58वें राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में डेब्यू शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह फ़िल्म आठ वर्ष के बच्चे की पढ़ने लिखने की ललक और इस सपने के बीच उसकी सामाजिक आर्थिक पहचान के कारण आने वाली रुकावट की कहानी कहती है। इसे सामाजिक पहचान के हस्तक्षेप के साथ बाल मन की दृढ़ इच्छाशक्ति को समझने की दिशा में एक बढ़िया फ़िल्म कही जा सकती है।

पिस्तुल्या नाम के आठ वर्षीय बच्चे की मां सिलबट्टा बनाती और बेचती हैं। यह उनका पुश्तैनी काम है। कहानी महाराष्ट्र के वडार समुदाय पर आधारित है। वडार समुदाय एक खानाबदोश जनजाति है। यह जनजाति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी में आती है।

फ़िल्म अपने शुरुआती 5 मिनट में ही बिना ज्यादा संवाद या नाटकीयता के प्रयोग के पिस्तुल्या, उसकी मां और उसके समाज के लोगों और गाँव में रहने वाले अन्य लोगों के बीच की सामाजिक खाई का आभास करा देती है। अन्य लोगों के रहन-सहन और सुख सुविधा वाले जीवन के बरक्श पिस्तुल्या का जीवन अलग है। हालांकि, उसमें भी अन्य किसी बच्चे की तरह जिज्ञासा, बाल सुलभ चंचलता है लेकिन उसकी परिस्थितियों के कारण उसका बचपन मर रहा है। यहां पर आपको गांधी जी का गांव बनाम डॉक्टर अम्बेडर का गांव याद आएगा। गांधी जी के पास गांव की बहुत ही रोमांटिसिज़्ड कल्पना थी जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस गांव की बात करते थे वो भारत का असल गांव था, जाति व्यवस्था के चपेट में, ऊंच-नीच के भेदभाव का गांव।

इसका उदाहरण फ़िल्म में तब दिखता है जब पिस्तुल्या को अपनी खिलौना गाड़ी, अपना और अपनी मां के पेट भरने लायक़ खाना मिल पाने के लिए कुर्बान करना पड़ता है। उसकी खिलौना गाड़ी उससे लेकर उसी के उम्र के लड़कों को देकर उसकी मां उनसे खाना मांगती है। पिस्तुल्या के चेहरे पर कैमेरा ज़ूम होता है। दो हमउम्र बच्चों का बचपन और अनुभव कैसे और क्यों उसकी सामाजिक पहचान के कारण अलग हो जाते हैं, बड़ा सा प्रश्न चिह्न चेहरे पर लिए पिस्तुल्या खड़ा है।

गांव के लोग मिक्सर ख़रीद चुके हैं लेकिन पिस्तुल्या की मां सर पर सिलबट्टा लिए चलती जा रही है। पक्के के मकान और गांव से दूर तिरपाल में रहने जितना है फासला, और उससे भी बड़ा गैप है एक ही जगह बसने वाली इन दो दुनिया के बीच का अंतर!

पिस्तुल्या सबकुछ देखते हुए भी कई बार समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है।

स्कूल में बिना यूनिफार्म जाने पर मास्टर जब उससे सवाल करता है, वह बिना रोये कहता है, "पापा मर गए" (हिंदी में अनुवादित) उसके पिता की हाल ही में खदान में गिरकर मौत हो गयी है। ये दृश्य इस बात प्रतीक है कि कितने लोग जो तथाकथित सभ्य समाज के लिए, सरकार के लिए जनसंख्या आंकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रोज़ ऐसे मारे जाते हैं। उनके परिवार इसे देखकर इतने आदी हो चुके हैं कि उनके आंसू सुख गए हैं। यह सब बहुत ही भयावह है।

पिस्तुल्या पढ़ना चाहता है। इसलिए मां से स्कूल चलकर टीचर से मिलने के लिए कहता है। लेकिन पिता के ख़त्म हो जाने के बाद बहन लाली, पिस्तुल्या और मां बचे हैं, सबका पेट पालना मां की जिम्मेदारी है। कम उम्र की, दुबली-पलती औरत बच्चों को न पढ़ा पाने की असमर्थता में, पेट पालने की चिंता में उसे डांट मार देती है।

पिस्तुल्या की मां पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बेवकूफ नहीं है। फ़िल्मकार मंजुले ने यह बात बड़े सचेत और सुलझे तरीक़े से दिखाई है। वह एक होटल में पानी भर कर लाने का काम करती है। कितने चक्कर हुए ये संख्या गिनती की संख्या में नहीं जानती इसलिए हर चक्कर पर साड़ी के पल्लू में एक कंकड़ रख लेती है। ताकि, उसे पढ़ा लिखा मालिक ठग नहीं सके।

इसे देखकर इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली में छपी ज्योति निशा का एक आर्टिकल ध्यान आता है। जिसमें वह 'बहुजन स्पेक्टेटरशिप' की बात करती हैं। पर्दे पर आने वाली कहानी कौन कह रहा है, उसके अनुभव और समझ निर्धारित करते हैं कि वे पात्रों को कैसे गढ़ रहे हैं और कहानी में उससे किस तरह का बर्ताव करते हैं। मंजुले खुद वडार समुदाय से आते हैं। वे वडार समुदाय की महिला का अनपढ़ रह जाने का कारण समझते हैं लेकिन ये भी जानते हैं कि उस का अशिक्षित रह जाना उसकी गलती या चुनाव नहीं था। इसलिए उसे कहीं से भी कम सम्मान के नज़र से देखना या कम समझदार समझना उसके साथ अन्याय है। यही बात मंजुले की कहानी कहने की कला में भी नज़र आती है। इसके बरक्श जब हम हिंदी सिनेमा के कई आइटम सांग्स याद करें तो पाएंगे कि घुमंतू जनजाति या खानाबदोश जनजाति की महिलाएं जैसे कपड़े आम जीवन में पहनाती हैं उस एस्थेटिक को केवल आइटम गर्ल के वस्तुतिकरण को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह महिला विरोधी तो होता है ही साथ ही साथ एक विशेष समुदाय की महिला का सिनेमा में अपमानजनक प्रस्तुतिकरण है, इसलिए बहुजन विरोधी भी है। हमेशा से फिल्में एक प्रिविलेज्ड पहचान के लोगों की कल्पना से और उनके मन को गुदगुदाने के लिए बनी हैं, भले ही जो बहुजनों के प्रति असंवेदनशील हो, उन्हें दर्शक के रूप में अपनी पहचान को लेकर असहज कर दे, छोटा महसूस करवाये। इससे बाहर निकलना और अपने अनुभवों से अपना सच खुद कहने की नज़र को 'बहुजन स्पेक्टेटरशिप' कहा जा सकता है। मराठी फ़िल्म 'पिस्तुल्या' इसी तरह की एक फ़िल्म है।

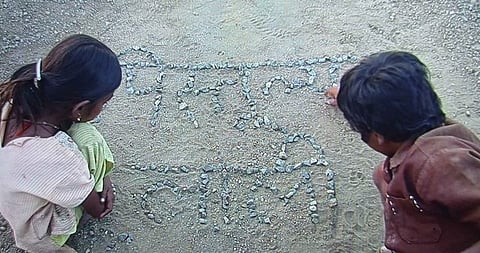

हृदय विदारक दृश्य है पिस्तुल्या को कंकड़ जमा कर ज़मीन पर उससे अपना नाम लिखते हुए देखना। उन्हीं पत्थरों को अपने नाम के अक्षर से निकाल कर वह बहन का नाम 'लाली' लिखता है। कम संसाधन में जीने वाले लोगों की जिंदगी को ग्लोरीफाई करने वाले सभ्य समाज के मुंह पर ये सच्चाई का थप्पड़ है। 'कम में संतुष्टि' एक आज़ाद विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी और एक दूसरे के प्रति स्नेह से निकलकर आती है।

पिस्तुल्या के पिता के कुछ परिचित उसे कहीं कवामाने के लिए लेकर जाते हैं। तबतक पिस्तुल्या का मन पढ़ाने पर टिका है। "मुझे मिठाई नहीं चाहिए। आप मेरे लिए किताबें और स्लेट ला सकते हैं?" वह एक सीन में उनसे पूछता है।

पिस्तुल्या के पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उसे कुछ लोग अपने साथ ले जाते हैं। उसके साथ रहने वाले लोगों को जब पुलिस उठा ले जाती है, उनमें से कुछ पकड़ में नहीं आते। औरों के नाम पूछने के लिए थाने में उसे भी मार पड़ती है। पुलिस का व्यवहार इस डायलॉग से पता चलता है, "कुत्ते की तरह मारा मगर एक शब्द नहीं बोला।" पिस्तुल्या से पूछा जाता है कि उसके 'गैंग' में कौन-कौन हैं।

स्टेट का घुमंतू जनजातियों को लेकर जो व्यवहार है वो काफी ग़लत है। साल 2020 में आई सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक NHRC के आंकड़े कहते हैं, 2019 की शुरुआत से 2020 अंत तक 194 मौतें पुलिस कसडी में हुई हैं। शोषित समुदाय से आने वाले लोगों की ऐसी मौतों के लिए पुलिस को अक्सर सजा नहीं होती। नट बजनिया समुदाय के हीरा बजनिया की मौत एक रीयल जीवन की ऐसी ही दुर्घटना है। स्टेट द्वारा की गई हिंसा है।

उसे जेल से छुड़ाया जाता है। उसे छुड़वाने में मददगार रहे उसके समुदाय के लोग चिंतित होते हैं कि उसके बाप ने उसे पढ़ने में लगाया, इसलिए उसे 'धंधा' समझ नहीं आता है।

इधर पिस्तुल्या की मां पत्थर पर चोट कर रही है, उधर पिस्तुल्या न चाहते हुए भी 'धंधा' सीख रहा है। "जो बोलोगे वो करूँगा, आपने तो मुझे पुलिस से ज्यादा मारा है।" वह रोते हुए कह रहा है।

एक दर्शक के रूप में आप देख पाएंगे कि पिस्तुल्या आगे जो करने वाला है वह उसके सपनों, और खुद को लेकर रखी गयी चाहतों के विरुद्ध है।

लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है। मुर्गी चुराना, बर्तन चुराना जैसे काम अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ करने लगता है। इन लोगों को खुले में ईंट जोड़कर उसे चूल्हा बनाते दिखाया गया है। इनकी चोरियां कोई बड़ी चोरी नहीं है। 2016 में 9,000 करोड़ का फ्रॉड कर के देश छोड़कर ग़ायब राज्य सभा के सदस्य रह चुके उद्योगपति विजय माल्या और वैसी बड़ी चोरियों के बाद भी बेहतर जीवन जी रहे एक नागरिक के बरक्श मजबूरी, ऐसा ऐतिहासिक शोषण और पिछड़ापन जो बेहतर जीवन और शिक्षा के दरवाज़े खुलने से पहले बन्द कर दे एक गैर बराबरी के समाज की निशानी है। ऐसे समाज में पिस्तुल्या का सपना दम तोड़ता नज़र आता है। हालांकि फिल्म का अंतिम दृश्य मैं नहीं बताया जा रहा है, इसके लिए आप यूट्यूब पर यह फ़िल्म देखें। मराठी नहीं आती तो अंग्रेजी में सबटाइटल उपलब्ध है। अंग्रेजी में भी समस्या हो तब भी फ़िल्म देखें। डायलॉग ज्यादा नहीं हैं। अभिनय खुद पूरी कहानी कह देगी।

मात्र दो दिन में बनी यह फ़िल्म एक हैपी एंडिंग या सेड एंडिंग की जगह एक उम्मीद, एक कड़वा सच और एक प्रश्न की तरह ख़त्म होती है।

पिस्तुल्या नाम के बच्चे का किरदार निभाया है सूरज पवार ने जो अहमदाबाद के परधि समुदाय से आते हैं। अन्य कलाकार वैशाली केण्डले, प्रसान्त काम्बले हैं।

द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.